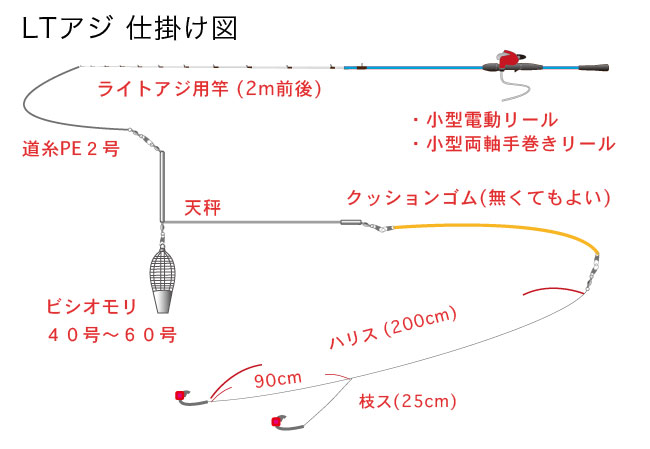

◆打木屋のLTアジ仕掛け(ライトタックルアジ)◆アジ

打木屋の常連さんが主に使用しているLTアジ仕掛けを紹介します。LTアジは比較的水深が浅い所(水深20m前後)を狙うので、手巻きリールでも十分です。もちろん、電動リールでも構いません。釣り方は基本的に通常のアジ釣りと同じです。オモリが軽い(40号〜50号)ので操作が楽です。

◆竿◆

竿は柔らかい軽いものがおすすめです。長さは2m前後のものがいいでしょう。ビシは40号〜60号を使うことを考えています。 お薦めの竿は「ダイワ ライトアジX全長1.7m(本体価格¥15,000−)」や「シマノ LIGHT AJI BB(¥15,900−)」 があります。その他に「ダイワ アナリスター ライトゲーム73M–190・y(¥26,800)」「73MH–190・y(¥27,000)」や「ダイワ リーディングスリルゲーム73MH−195(¥42,600ー)」があります。アナリスターやリーディングスリルゲームはかなり高価ですが、それなりの良さがあります。それにライトアジ用以外にもタチウオえさ釣りにも使用できます。

◆リール◆

両軸リールで手巻きがオススメです。キャスティング性能やドラッグ性能に関しては必要ありません。カウンター(液晶での深さ表示)が付いているものとカウンター無しのものがありますが、あってもなくてもどちらでも構いません。PEの糸は1mごとにマーキングがついており、10mごとに色が変わっていますので、糸を見ているだけでも深さはわかります。PE2号が100m以上巻けるもので軽いものであればいいでしょう。おすすめの手巻きリールはカウンター無しなら「ダイワ フネX100H(¥11,500)」「シマノ GENPUXT200PG(¥11,500)」、「シマノコブネ800(¥11,500)」です。カウンター付き「ダイワライトゲームICV200H(¥15500)」、「ダイワ タナセンサー150DH(¥14,200)」。いずれも値段表示はメーカー希望販売価格(税抜き)です。釣具店やアマゾンでの価格はそれより2〜3割安価ですので購入しやすいと思います。

◆道糸◆

道糸は新素材PE2号にしてください。号数が大きく太いのでもいいですが、潮の速いときには水の抵抗が大きく、糸フケが出てしまい、底立ちを取るのが難しくなります。おすすめの道糸は「YGK(ヨツアミ)ヴェラガス船X8(8本編み)」の2号です。結び目なしで100m以上は巻いておいてほしいですね。150m巻きのパッケージもあります。あまりにも安価なPE(100m巻きで1,000円以下のもの)は強度に問題があると思われるので注意。

◆ハリス◆

1.5号、1.7号を魚の大きさ又は喰いの良さによって使い分けます。潮の澄んでいる時にはどうしても細いほうが喰いはいいようです。おすすめの製品は「クレハ(KUREHA) シーガーエース」です。糸がパリッとしていて硬いのでオマツリが少なく強度も申し分ありません。通常は1.5号〜2.0号です。自分で仕掛けを作るならば、シーガーエース以上の品質を持つものを選ぶべきです。安い糸で仕掛けを作るならば、出来合いの仕掛けを購入した方がはるかに安上がりです。

◆ハリスの長さ◆

通常、2本針で長さは200cm、枝針は下の針から90cm上に付ける。枝針の長さは25cm。長くするとかえって仕掛けが絡む原因になります。3本針でもいいです。3本針の場合は枝針は下の針から65cm、65cmにする。

◆針◆

ムツ針9号か10号を使います。おすすめの針は「Hatabusa Pro-VALUE ムツ10」です。ムツ針と殆ど同じ形で赤とか緑色の針も付けたいのなら、「Gamakatsu アジ船頭」もいいです。

◆ビシオモリ◆

本牧沖ライトアジ釣りに40号〜60号を使います。カゴとオモリの一体型を購入するときにはミンチ用を選んでください。アミ用は目が狭くてコマセが出ません。カゴだけのものでも十分です。その下に付けるオモリはナツメ状でも棒状でもどちらでも構いません。通常40号を使用。

◆天秤◆

あまり短いと仕掛けを投入する際にオマツリするので、ある程度は長いものがいいでしょう。おすすめは「ヤマシタ 船テンビンK型25または35』です。

◆クッションゴム◆

柔らかい竿で釣っているときには取り付ける必要もありませんが、大型が回遊しているときには取り付けたほうがいいです。ウレタン製なら長さ30cm以内で太さ1〜1.5mmを選ぶ方が多いですが、品質に疑わしいものが多いです。高価なものでも突然切れてしまうこともあり、安心してお薦めできるものがありません。丈夫で伸びないものなら、元々使う必要もありません。アジの強い引きこみがあったときに伸びてくれなければいけないからです。市販のウレタン製のクッションゴムでは伸びても元に戻らないものが多く、何回も使っているうちに切れてしまうこともあります。ループ状になった生ゴムを使うのがいいのですが、そのままだと接続に難があるので両端にリングを入れたものがいいです。自作してもできます。打木屋特製の生ゴムのクッションゴムもあります、(折径12cm)。

この生ゴムクッショはループ状の生ゴムを三カ所のチューブで止めてありますが、固定してあるわけではありません。ゴムが伸びるとこのチューブがずれることがあります。これを直すときにはゴムを引っ張って(断面を細くして)おいてから、動かして直してください。傷がついたり、ゴムが変色したりすると簡単に切れてしまいますが、通常ではウレタン製のクッションゴムよりは強いです。また、伸びたあとの復元力は優秀でウレタン製のものとは比べ物になりません。

この生ゴムクッショはループ状の生ゴムを三カ所のチューブで止めてありますが、固定してあるわけではありません。ゴムが伸びるとこのチューブがずれることがあります。これを直すときにはゴムを引っ張って(断面を細くして)おいてから、動かして直してください。傷がついたり、ゴムが変色したりすると簡単に切れてしまいますが、通常ではウレタン製のクッションゴムよりは強いです。また、伸びたあとの復元力は優秀でウレタン製のものとは比べ物になりません。

◆スナップ付き樽型サルカン(ヨリモドシ)◆

道糸と天秤上部との接続や、ハリスとクッションゴムとの接続など、いろいろな箇所でスナップ付きヨリモドシを使うことが多いです。このスナップ付きの樽型サルカンのスナップの部分についてですが、止める部分に外側にわざとはみ出させている、インターロック付きのものが多く出回っていますが、このスナップは駄目です。外側に出っ張っている部分が他の人の糸に引っかかったりすると簡単にはずれてしまいます。お薦めは NT SWIVELの「スナップ付きタル』シリーズです。

◆ロッドホールダー◆

電動リール使用時にはなくてはならないものです。手巻きリール使用時でも竿を固定できるのであると便利です。ラーク製、ダイワ製とありますが、ダイワ製のほうが竿に付ける部分(クランプ)が小さくて使いやすい。又、取り付けも楽です。おすすめは「ダイワ ライトホルダー 90CH(¥21,000−)」です。

◆付け餌◆

船宿で赤タン(イカを細かく切って赤く染めたもの)を用意してあります。青イソメを購入して付けるなら長くても5cmまでにすること。青イソメは水が濁っているときには赤タンよりは喰いがいいです。

◆釣り方◆

アジ釣りの基本は仕掛けを下ろして底に着いたら、2m上げてコマセを振り、それから1m上げてアタリを待つという方法です。打木屋では主に本牧周辺の潮の速い場所を釣ることが多いので、潮の速いときで道糸が斜めになってしまう様な時にはオモリを重くするよりも道糸を細くするほうが効果があります。

◆タナ取り◆

タナ取りの基本は底に着いてから2m上げて、コマセを振り、1m上げて待つですが、潮の速い時や上層と下層で潮の流れの向きや速さが違う、いわゆる二枚潮の時などではなかなか難しいものです。底まで25mなのに実際に底に着くには30mも道糸が出てしまっているというようなことが度々あります。どうして5mも余分に出てしまったのか?道糸が斜めに出ていくことと道糸がふくらんだ状態で出ていくからです。いわゆる糸フケです。この糸フケを取らないでタナを取ったとしても確実にタナを取ったことにはなりません。潮の流れが全くないということもあまりありませんので糸が垂直になることもあまりないのです。道糸のふくらみ(糸フケ)だけを取ってやればタナは取れます。この糸フケを取るにはビシが着底したら、すぐにタナを取らず、糸を張ってビシを持ち上げるようにして糸のたるみを取ってください。ビシを底から少し持ち上げてまた下に下ろす動作を2~3回繰り返すと糸の弛みが取れてきます。タナを取るのはそれからです。リールを何回巻いたらどれくらい持ち上がるかを事前に把握しておきましょう。通常、リール一巻き50cmくらいです。または、道糸の1mごとのマーキングを見ておくと有効です。電動リールのメーター表示はあまりあてにはなりません。

◆有効なコマセの振り方◆

コマセを振った後、1m上げるのはどうしてでしょうか?これはコマセの煙幕の中に針を入れてやるためです。通常のハリスの長さは2m位でしょう。潮が緩やかに流れて、ハリスが斜め45度になっていると想定して1m上げているのです。ですから、下層の潮の流れがない時には仕掛けが真下に垂れ下がるはずですから、2m持ち上げるべきです。逆に、下層の潮が速い時にはコマセを振ってから、更に持ち上げる必要はありません。そのままで待てばいいのです。しかし、底近くの潮の流れがどうなっているかは船の上でははっきりとはわかりません。アジの当たりの出方を見て、タナを調整するしかありません。もやもやとしたアタリだったらタナをもっと上げるべきです。アジが餌の針を下向きに喰っているので、はっきりとしたアタリが出ないのです。コマセがどのように流れて、餌の付いた針がどのようになっているかをイメージするといいでしょう。機械的にタナを取っても釣れないことが多いのです。ビシアジ釣りは、簡単に釣れてしまうこともありますが、とても奥深い釣りです。やればやるほど、この釣りが難しいのがわかってきます。